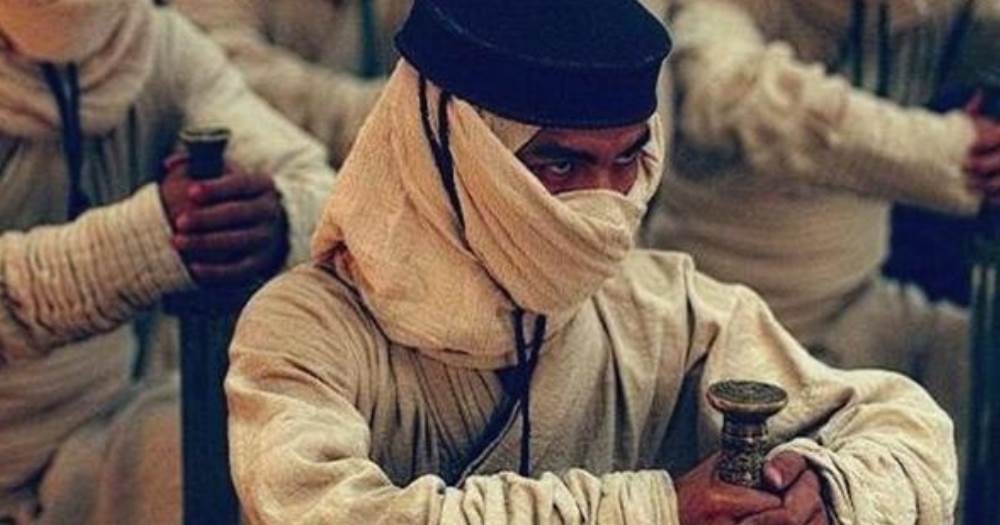

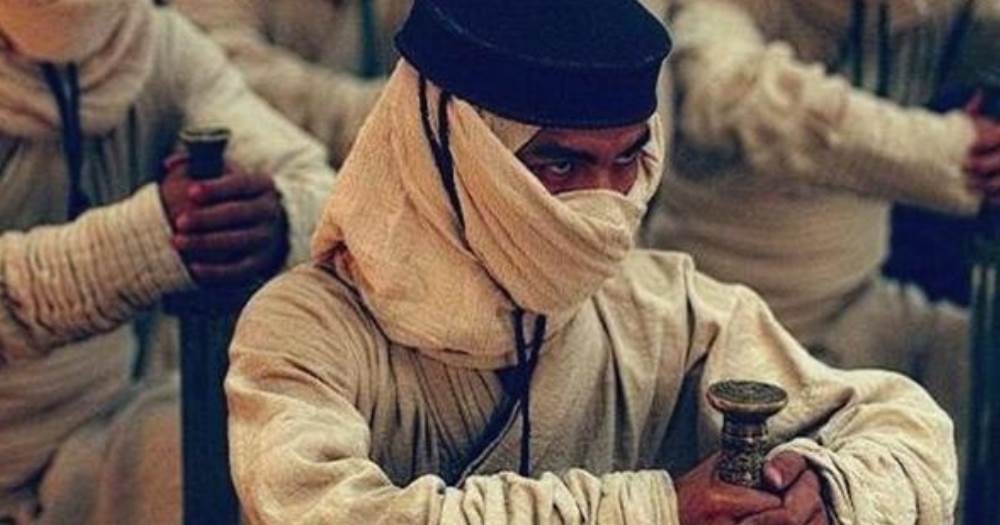

之前給某煤老闆當參謀,煤老闆有一個要好的朋友,叫大關,長得其貌不揚,一張餅子臉,離遠了看好像二次元刀哥。

煤老闆每次出門開猛禽,大關就在后面的牧馬人里,吃飯跟司機一起吃,從來不上桌。

最開始我以為大關是個普通的隨從,但後來相處久了,發現煤老闆的家人和大關都特別要好,煤老闆他媽七十多歲,一口一個娘的,叫的親近。

過春節,食堂老蘇,前院小李小崔都回家了,大關不回家,煤老闆再外面不知做什麼,他就在家里陪干娘,干娘給我們這些小的包餃子吃,他坐在干娘邊上。

他平時沒什麼工作,但工資照開,他從來不提多少錢,也從來沒有人問,煤老闆回家第一件事一定是給大關帶好煙好酒。

前年初冬,煤老闆給我們開會,這時候接著廠長的一個電話,他什麼也沒說,直接走了,搞得我們不明不白,只讓我繼續開會。

過了兩天我見大關裹著個軍大衣出門,衣服里鼓鼓囊囊,就問他關哥咋還穿上厚的了。

關哥樂了,說老舅家里蓋房子,回去幫幫忙。

然后沒開牧馬人,坐了輛捷達走了,我還和同學笑他,說這回家不去裝個逼白瞎了。

就再也沒回來。

後來我又帶著幾個大學生過去實習,問老蘇,說大關哪去了。

老蘇讓我別問,示意我猜的對。

破案了,餃子是牧馬人餡的。

看得懂就看,看不懂就當我放了個屁。