夏朝記錄的缺失,與甲骨文發現之前商朝記錄的缺失屬于同樣的情況。

其實,假設當年沒有陳勝吳廣在大澤鄉揭竿而起,最終導致秦朝只歷經15年便壽終正寢,如果秦朝與商朝、周朝一樣持續幾百年,那麼,其焚書坑儒的后果就將「萬劫不復」。什麼伏生的記憶、什麼孔壁的藏書,也都難免化為烏有。

果真如此,誰又能證明周朝的曾經存在?

如果不是歷史的巧合:即秦朝迅速滅亡,而滅秦者又是六國后裔,即恰恰就是周人余脈,滅秦后便迫不及待、不失時機地著手恢復對周朝的「記憶」,我們連周朝「口述歷史的記錄」也會見不到的。

也就是說,在秦始皇「焚書坑儒」被在漢朝的史書中重重地記下了一筆,并成為千古儒者唾罵對象之前,歷代尤其是上古以及之前的帝王們,對于前朝的歷史記錄,以及前朝標志性的文明成果,普遍采取的是銷毀抹煞的態度。

而在上古——尚未「藏史于民間」的時代,這樣的結果,往往是「萬劫不復」的。

這一方面是因為古代統治者對于成為「開元創始」偉大帝王的過于熱衷,而必欲對前朝文明成果和統治業績予以抹煞之外,還有為今天的我們所難以理解的神秘原因。

陶寺遺址的王族大墓均被毀墓、二里頭遺址王族墓地更是根本不見的情況,以及前朝宗廟社稷、歷史文獻等等,都會被取代者銷毀的情況,是包含著「革命」意義的。

所謂「革命」,其最初的含義,是割斷前朝統治者與上帝之間的「天命」聯系。

而統治者與上帝之間的「天命」關聯,就是通過宗廟、祭壇、祭祀以及祭文等相聯系的。統治者的墓葬及其歷史文獻,同樣與這種天命相關聯。那些已經往生的前代帝王,或許可以借尸還魂,而前朝的歷史文獻,更可以激發前朝遺民的「復國」激情。

作為生命本身借尸還魂的可能性,是今天的人們嗤之以鼻的。但作為精神象征的借尸還魂不但在古代,即使在今天,也是現實的存在。

比如在美國主導下,對于利比亞前領導人卡扎菲尸體的處理(不知所蹤),就有著防止上述象征性「借尸還魂」意味的——因為不但是宗廟、祭壇,有著凝聚力和號召力,墳墓、尸體、骨骸,哪怕是相關物件,對于那些愿意相信的人來說,都有其神秘而強大的凝聚力和號召力。

所以銷毀這一切,是「革命徹底性」的表現,其本質,是對前朝神秘力量的「壓勝」。

所以,殷商統治者,其對夏人宗廟、王族墓葬、歷史文獻,以及夏代文明成果的抹煞,也是毋庸置疑的。因此,很多夏朝存在的的痕跡和夏代文明輝煌的證據也必然難免厄運。

正因如此,夏朝記錄的缺失,并不能證明夏朝不存在。

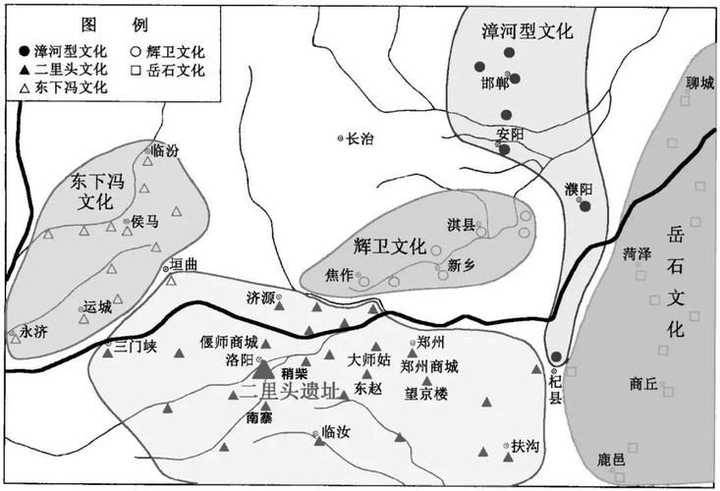

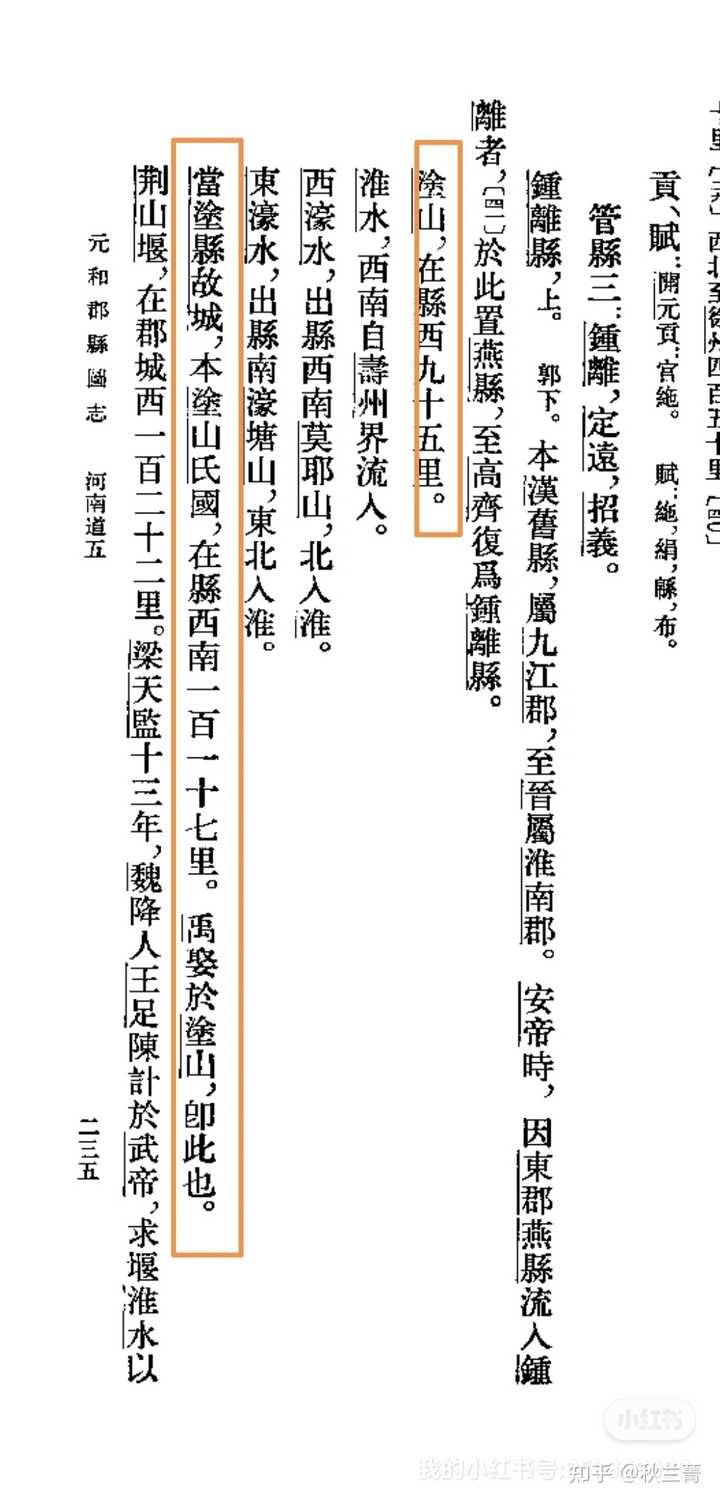

其實,夏朝的都城和後來殷商的早期都城就擺在那里——二里頭遺址和偃師商城遺址。這里,后者是明確的殷商文化遺址,而前者則是明確的被殷商文化取代并平毀的文化遺址。按照人們有關「商滅夏」的歷史知識,這樣一處龐大規模和宏偉規格的遺址,也只能是「夏都」遺址。

但問題是,這兩處遺址所呈現的考古學遺存面貌和其相互關系,怎麼也和商滅夏的相關文獻記載形成不了貼合的關系。這與殷墟甲骨卜辭所記載的殷王世系與《史記》記載高度吻合的情況大相徑庭。

所以,不能解決這兩處遺址考古學遺存面貌和其相互關系與文獻記載大相徑庭的問題,二里頭遺址的最終定性,就存在理論與邏輯上的問題。

關于兩處遺址考古學遺存面貌和其相互關系與文獻記載大相徑庭的問題,主要表現如下:

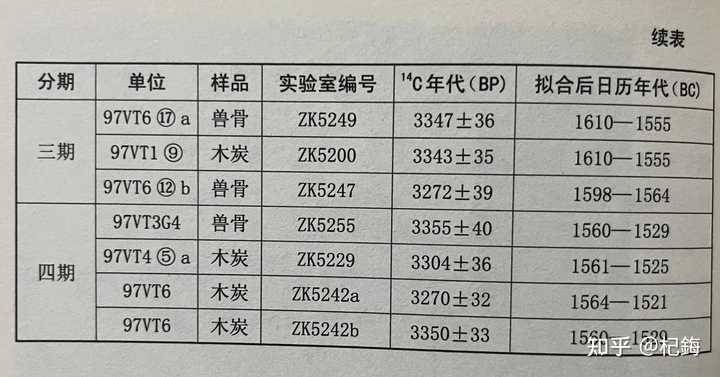

一、二里頭遺址考古發掘遺存表明,在一般認為已實現了夏商王朝更替的二里頭文化第四期晚段,夏人仍居夏都且享繁華依舊,并有新建宮室、宮墻。這一切豈是「亡國奴」之境遇?

二、與作為「亡國奴」的「夏遺民」居住在宏偉寬大的二里頭「夏都」宮城內(約108000平米)的同時,「君臨天下」的「滅夏殷湯」,卻屈居于逼仄狹小的偃師一期宮城內(約35600平米。而且當時的偃師商城幾乎沒有什麼軍事防御或進攻功能)。殷湯居處的規模,倒似乎是在謹遵「大都不過三國之一」的臣屬規制。

僅這兩點,就完全不符合「商滅夏」的「應然」現象。也足以對所有有關此二遺址的現有結論提出顛覆性的質疑。

對這些考古學現象,學界至今沒有答案,只能寄希望于「能自證家門」的文字資料的考古學新發現。

但問題是,即使這樣的文字資料擺在我們面前,如果我們不認識,我們又怎麼能做出相關判斷呢?

在想到這一問題時,我的心中不由得為之一「震」——

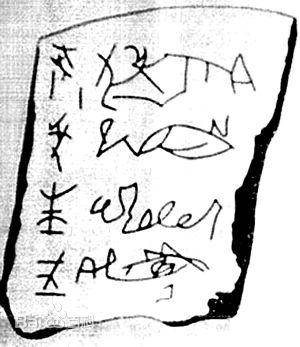

夏代文字,會不會早已擺到我們面前了呢?

其實,我們不應僅僅寄希望于文字的考古學新發現,更應注意對已有文字的深度挖掘和對傳世文獻的重新審視。

筆者正是經過在這方面的努力,發現了「夏商更替史」中不為人知的秘密——

「商」字本身,就是一個可以「自證家門」的夏人文字。

——「商」本是姒姓夏人「有辛氏」國號。

甲骨文「商」字:

乃「丙(兵器架)上架辛」之形:

而「辛」就是鋒刃向上的斧鉞:

所以,「商」字其實就是「儀仗之辛」即「圖騰之辛」的文字表達。

「圖騰之辛」,恰恰就應該是有辛氏的族徽,而「圖騰之辛」之所號,恰恰就應是有辛氏國號。

而「有辛氏」國號,就是「大禹姒姓,其后分封,用國為姓(氏)」的「辛氏」國號。

而有辛氏,就是「專主征伐」的姒姓有辛氏夏方伯。

湯娶姒姓夏人有辛氏(即所謂「有莘氏」)首領之女而與其翁結盟,因此得到了作為有辛氏女陪嫁媵臣的伊尹,在伊尹輔佐下,殷湯奉岳父之「桀眾」[1],即奉有辛氏夏人族眾,以克「有夏」。

也就是說,殷湯是利用有辛氏「為夏方伯,得專征伐」的特殊條件和影響力,奉有辛氏為主、打其旗號、借其族眾而滅夏的。

一開始出現的「商朝」,是姒姓夏人有辛氏的商朝,所以才會出現上面提到的「不符合文獻記載」的第一種情況:二里頭遺址考古發掘遺存表明,在一般認為已實現了夏商王朝更替的二里頭文化第四期晚段,夏人仍居夏都且享繁華依舊,并有新建宮室、宮墻。

居住于二里頭夏都的雖然還是「夏人」,但已經由「夏后氏夏人」變成了「有辛氏夏人」。

因為「有辛氏夏人」是殷湯岳父親族,當然會「享繁華依舊」了。

而作為有辛氏商王女婿的殷湯,則與有辛氏女居住于偃師「桐宮」(偃師宮城之所以號為「桐宮」,義指「引鳳棲鳳」之所,謂有辛氏女為「鳳」也),共同守望著有辛氏岳父。

在這種情況下,前述的第二種「不合理」情況,即殷湯居處的規模,謹遵「大都不過三國之一」的臣屬規制,就變得順理成章了。

偃師商城的祭祀遺存,說明殷湯應該是被有辛氏岳父收為了「入族子」,因而可以進行對有辛氏先王的祭祀(殷人「子」姓,大概也實際由此而來),并最終能夠繼承有辛氏商朝王位而入居二里頭宮城(從先王居)——

偃師商城初期的祭祀場和祭祀方式、祭祀用牲和用牲方法,都與所知的殷人傳之久遠的傳統祭祀模式迥異,而與二里頭宮城內1號祭祀巨坑中的祭祀模式如出一轍。

而面積最大、規格最高的上述風格的祭祀C區,在太甲復辟后即被「封堵」的事實,更為此提供了再次印證。

殷湯死后,其與有辛氏女所生的兩個兒子外丙、仲壬先后繼位,但均短命而亡,商王王位意外地落在了與有辛氏沒有血緣關系的湯孫太甲手里,最終導致了殷人與有辛氏和所有夏人的決裂。

直到太甲之前,殷人與有辛氏及其他夏人之間的關系,一直都是親如一家的。

太甲因「不尊湯法、暴虐」而被伊尹囚禁于「桐宮」,後來潛出桐宮,殺掉伊尹而實現「太甲復辟」。

太甲復辟殺伊尹的記載,出于《今本竹書記年》。

這一記載與《史記》不同,但更符合本性難移的人性規律,也更符合太甲血統與個人經歷的心理和邏輯規律。特別是更符合這個時段相關考古遺存所表現的殷人與有辛氏決裂的考古學現象。

相關考古遺存明確表明,太甲對有辛氏及夏人采取了敵對態度,并且平毀了二里頭夏都,同時擴建偃師商城并遷都于此。

遷都偃師商城后,殷人徹底地「因商號而代商政」。從此,歷史翻開了新的一頁,由「商代」進入了「殷商」時代。此時的殷商王族,已「肅清」了有辛氏血統。

當然,殷人「因商號而代商政」后,始終堅稱自己是「商人」。

「殷人」或「殷商」,是那些不愿意承認殷人是「商人」的人們,標明殷人「真實族屬」的稱呼。但殷人既然已經攫取了商朝,自然會堅稱自己就是商人,并聲稱自己是遠古「高辛氏帝嚳」后裔(「帝嚳」原型實乃殷湯有辛氏岳父)。

把「殷」當做是「盤庚遷殷」后殷人自稱的說法,是必須予以明確否定的后世「巨誤」。

甲骨文明示,殷人在甲骨卜辭中,自始至終都自稱為「商」,從未稱「殷」。

與此同時,殷人倒是剝奪了「商」字國號本來主人即有辛氏稱「商」的權利。連其以「辛」為氏的資格都剝奪了。其「有莘氏」的稱呼就是這麼來的。

所以「周革殷命」后,莘氏改回夏后啟所賜之「辛」氏,才是符合情理的。

而若夏后啟所賜之氏為「莘氏」,而「莘氏」卻丟棄標志著族群光榮的夏后啟所賜之氏,而改以「罪辛」為號,世界上有這樣數典忘祖而不知榮辱的族群嗎?!

筆者對相關歷史的陳述,可以與二里頭遺址和偃師商城遺址的一切考古遺存現象相吻合,而曾被篡改的相關文獻,也可以找回其本來面目。

所以,夏朝曾經的真實存在,其實已經不是問題了。

周人最初之所以不愿意稱殷人為「商」,還有一個原因,就是「商」、「周」的正規「國號字」,都有其族屬祭祀格局就是「正統祭祀格局」的文字構形:

在上古,凡有「大統」的「國號字」,基本都是這一國族的「祝告字」。其構形本自「告」字:

「告」字由上部的「祝告神主」和下部的「祝告之口」相合而成。表示「祝告者」

(在「告」字中以「祝告之口」表示「祝告者」)向「祝告神主」的「祝告」:

傳說最初的祭祀是在民間自由進行的。後來帝顓頊搞了個「絕地天通」運動,將祭祀「通天」的權利收歸「國有」,也就是宗教神權的確立。

在宗教神權確立后,「通天」的權利就專屬于這個區域內獨掌神權的大祭司了。在國家時代,這個大祭司,也就是國家的統治者。

而我們看到的文字體系,是在這之后才形成的。所以,「祝告字」即「國號字」中的「口」,可不是隨便什麼人的「祝告之口」。而是國族大祭司的「正統」祝告之口。

而這樣的「祝告字」,就是表示相關文字體系使用區域內的「正統祭祀格局」。

也就是說,像「商」「周」這樣的「祝告字」即「國號字」,其下的「祝告之口」,自然表示作為正統統治者的「商」、「周」國王。

這才是卜辭顯示的殷人始終自稱為「商」、從不稱殷,而周人不愿稱殷人為「商」的根本原因。

——「商」字國號,顯示著其擁有者的正統地位。

同樣,依此邏輯,「夏」字本形,也應該是一個有「祝告字」結構的「國號字」,也應該體現著其擁有者的正統地位。

所以,殷人是不可能讓「夏」字以其本形面世的。而傳于后世的「夏」字,也大機率不是作為夏后氏國號字的「夏本字」字形。

所以,即使「夏本字」擺在了你的面前,你也大機率認不出來。

就像「夏人文字」有辛氏之「商」,已經擺在我們面前120多年,又有誰認出其是夏人文字來了?

這里,本人再擺出一個字來:

你能認出它是什麼字嗎?

這個字,其實就是大名鼎鼎的「夏」本字的隸定形態(另文詳述。參見https://www.zhihu.com/answer/2691367738)。

它可是已經擺在那里好幾千年了,至今也沒人能認出來!

既然擺在那里幾千年的「夏」字你都認不出來,那麼,新挖出來的,你就能認識啦?

這不是「天方夜譚」嗎?!

所以,僅僅把證明夏朝存在的希望,寄托于能自證家門的夏代文字的考古學新發現上,不僅希望渺茫,在邏輯上也是有問題的——

如果面對已有的「證據材料」而缺乏應有的「證據理解力」,那麼,只把希望寄托于新材料的增加上,這樣的邏輯方向是不是存在問題呢?

我們更需要的,是對已經掌握的材料,利用「證據理解力」,盡量盡快地將相關「材料」變成可被理解、可以說明的「證據」。

有哪個經典案例,不是通過對起初看起來并非證據的材料的分析,在被「證據理解力」理解的剎那而恍悟為「證據」的呢?!

[1]《墨子?非攻下》有「湯奉桀眾以克有(夏)」之語。見畢沅《墨子》,上海,上海古籍出版社,2014年,第83頁。