一點都不絕望,甚至于非常從容。

這種從容不是因為我有受虐傾向,而是因為我深刻地知曉一件事。

那就是我的父母都有精神問題。

就好比我媽,她明明是一個異常幼稚,且飽受原生家庭傷害的女人,卻非常不幸地擔任了母親這個角色。

她的腦子里時常充滿了幻想,有時候幻想她的兒子是全天下最愛她的人,有時候又幻想她的兒子是她一切悲哀的根源。

正因為如此,我扮演的角色時常在垃圾桶和小心肝之間來回切換。

而在她的成長經歷中,處處都伴隨著家庭暴力,但令人匪夷所思的是,當她成為了母親以后,她反而成為了家庭暴力的擁護者。

以至于當年我確診重度抑郁的時候,她在家里一邊流著淚,一邊說出了那句警世名言。

她說,還是小時候給我打少了,當初要是好好教育我,我就不會變成這個樣子。

我沉默良久,始終沒敢告訴她。

她要再打多一點,我真活不到今天。

偶爾她還是個很多疑的人,懷疑著身邊的一切,覺得她的同事,她的親人,乃至于她的丈夫都對她懷揣著敵意。

她會覺得自己是全世界最孤獨的人,然后極力逼迫作為她兒子的我,來全心全意地愛她。

然而最登峰造極的藝術表演也就在此刻。

因為哪怕我翻來覆去告訴她我愛她,她也只會抹著眼淚甩我一巴掌,然后扭過頭對著窗外感慨自己獨影難支。

太反人類了,真的。

而我爸呢,他是一個軟弱的精神病。

他一輩子都活在奶奶給他灌輸的教條里,并把這些事物視為他生命的意義。所以他簡直像一頭老牛那樣操勞,就為了實現這些僵化到極點的理念,哪怕除去這些他什麼也不知道。

所以在他的身上,充斥著一股強烈的大男子主義,他倔強地認為他的思想必然是對的,他所秉持的人生路線也是對的。

工作,掙錢,結婚,生子,這些就是生命的意義,且不允許有任何質疑。

可一旦他需要介入到我們家里的婆媳矛盾時,他又像被閹割了一樣,瞬間就失去了脊梁骨,一句話也不敢說。

有些時候他極端的自大,自大到被別人詐騙十幾萬,也要沖著提醒他的人怒吼。

但有時候他又極端的迷茫,特別是當他的父母全部離開人世以后,他的話便越來越少了,更多的時候他都在沉默著,就像一座瀕臨破裂的雕像。

他完全不知道接下來直至死亡的時間里,他應該如何活著。

他好像把一切的事都做完了,又好像什麼也沒有做。

還有我的奶奶,她是個缺愛的老婦人,對于子女的掌控欲厚實的就像她手上的老繭。

她詭異的地方在于她一輩子都是重男輕女的實踐者,可她似乎忘了她之所以會嫁給爺爺,就是因為她被家里人賣了。

她總以為自己是家庭的強權者,然而所有的子女都排斥她。

她一輩子都像一只敏感的蟬,整日整夜趴在樹上拼命地嘶叫。

當然,她愛我,哪怕那僅僅是因為我是男的。

我不了解她的過去,我只知道她會一邊刻薄地對待所有人,又一邊說著夢話流眼淚。

至于我的爺爺,他可能是這個家里唯一接近正常的人,只可惜他死的太早了,我也不能從他早已風化的尸體上看出任何精神問題。

他的墳現在長滿了野草,隨風一吹就搖搖晃晃。

所以,在我意識到我全家都是精神病的這個真相時,我忽然就和過去所有的絕望產生了和解。

曾經我所有在家庭中的崩潰,都是因為我把大家視為正常人,視為某種能夠共通情感,能夠互相理解,且充滿愛的事物。

但一切恰恰相反。

這個家庭里的每個人,都在各自的世界里發癲。

只不過我是被挖掘出來的精神病。

而他們的一切苦痛和異常,都被家庭中的身份所掩蓋。

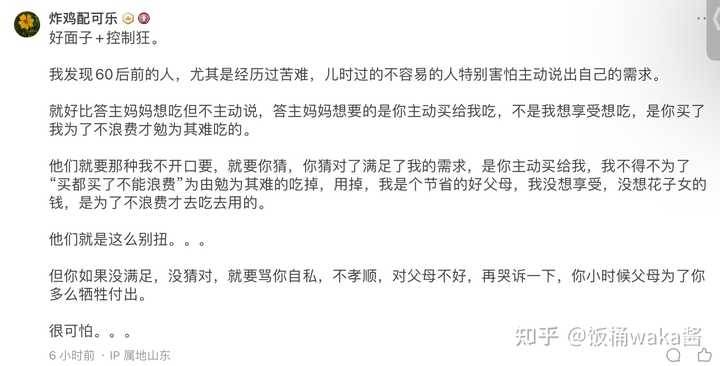

每個人都在犯病,每個人都在索取。

年邁的人趴在子女身上汲取著情緒來填補自我,他們的子女又把目光投向了自己的孩子。

這就像遺傳病一樣,又或者說是詛咒。

誰也沒有辦法救誰,因為誰能想到一個家庭當中,竟然每個人都缺愛。

誰又愿意去做第一個真正愛別人的人呢。

所以,一切的真相是,在這個社會當中的絕大多數家庭。

其實都應該叫精神病院。

如若你路過高墻,聽到了精神病院里的歡聲笑語時,倒也會覺得有些荒誕,又有些迷茫。

那我的建議是。

打開門,把他們都放逐到各自的遠方。