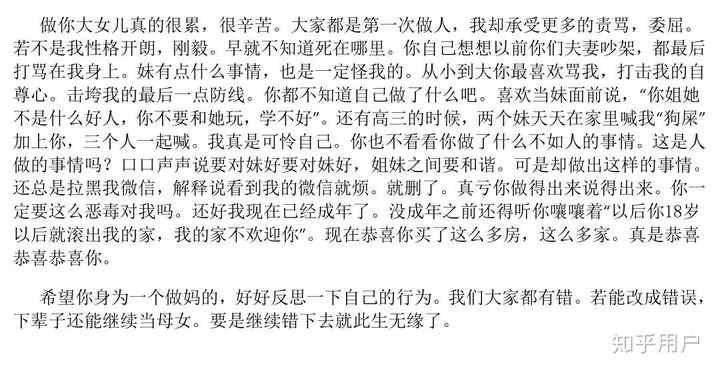

我是鄉下奶奶帶大的。我的父母是國際知名記者,可我只能在電視上看見他們。奶奶說,他們在前線太危險,所以才不帶著我。可是後來,他們卻收養了同事的女兒。甚至為了她,放棄了自己的記者夢想。他們用所有積蓄供養她,給她最好的教育和家庭氛圍。從頭到尾,他們都沒有再想起被遺忘在鄉下的母親和女兒。

1

我生病了,不太嚴重,但是持續了很長時間。

起因是我和爸媽的養女打賭,看誰能最快爬到山頂。

贏了的人可以要求爸媽去為她開家長會。

當我鉚足了全力,迎著晨風露水登頂的時候,卻看見爸媽和養妹一家三口,笑吟吟地搭著帳篷準備拍照記錄日出。

看見我來,養妹笑嘻嘻地開口。

她說:「我只說比賽誰先到,又沒有說用什麼方法到。」

她說:「葉螢,你還沒弄明白嗎,同樣的路,你要到達目的地,只有通過自己的雙腳去走,可我卻有爸媽的托舉,從一開始你就是輸的。

」

舉著相機的父母站在她的身后,聽見我們的對話,也弄清了發生了什麼事。

他們有些尷尬,剛想要招呼我一起去看日出。

卻見我已經毫不留戀地轉身離開。

「讓她走!」身后傳來媽媽憤怒的聲音,「她怎麼就不能夠像遙遙一樣懂點事,要是她像遙遙一樣懂得親近父母,不要整天冷冰冰垮著張臉,我們怎麼會忽略她?」

聽到這話,我禁不住覺得有些好笑,爸媽只說我從來不懂得放軟姿態,從來不懂得親近討好他們。

可是在他們缺席的我過去十五年的人生中,我連見他們都做不到,談何與他們親近?

沒人教過的事,我又如何能會。

回到家后,我便病倒了。

明明只是受了一點風露,可我卻發起了高燒,整個人昏沉沒有半點力氣。

在徹底暈過去之前,我打電話幫自己叫了救護車。

隨后便陷入了黑暗之中,在昏迷的那段時光里,我又看見了自己的童年。

在我很小的時候,我總能在電視上看見我的父母,也只能在電視上看見我的父母。

他們是聞名全國的記者,校園情侶,志同道合。

畢業后為了共同理想奔跑在各類重要新聞場合的第一線。

後來他們更是主動申請出國去往了戰地,在那里和飽受戰爭摧殘的難民同吃同住。

臨別前,他們留下了一張照片。

畫面中的我尚在襁褓中,被笑容溫和的男女一齊抱在懷中,一家三口幸福地相依偎在一起。

那時的我還不知道,這是我有生之年最后一次被父母擁抱。

也是這一次,曾讓童年的我無數次懊惱和捶胸頓足。

恨自己為何不能再早慧一點——這樣我就可以知道在父母懷中是什麼樣的感覺了。

那一定是值得我此生都銘記的體驗。

可惜這一切都沒有如果。

那個年代的通訊還不算發達,我被塞給了獨居在鄉下的奶奶。

老人家不太會用爸媽給她留下的小靈通,每個月初都會拄著拐杖走十幾里地去鎮上的郵局看看有沒有給我們祖孫寄來的信。

等我年歲再大點,她就帶著我一起。

每次出門前,我總是會將平時舍不得穿的新衣裳套上,再在奶奶給我梳得黑亮的麻花辮上戴兩朵花。

我以為爸媽是可以通過信件知道我的,所以我一定要打扮得漂漂亮亮去看他們。

可我從來沒有收到過信,直到小學三年級,語文老師布置下來給媽媽寫一封信的任務后,我才恍然大悟,原來信件是單方面寄出的。

我的父母并不會突然現身在郵局里,聽我跟他們講自己有多想念他們。

好在沒有信件,卻還有電視。

爸媽多年身在國外,已經七八年不曾回家過年了。

偶爾,他們會托人來老家給奶奶家里添置些電器。

那台 45 寸大彩電在家里落地的時候,引來了村中許多人圍觀。

奶奶也不客氣,招呼大家進屋一起來看電視。

裝好了天線后,電視一扭開,正好撞上了晚間新聞,西裝革履的主持人說了幾句話,畫面一轉,一對穿著樸素的男女手持話筒出現在了屏幕上。

那一瞬間,我的眼神亮了起來。

新聞畫面里的人是我的父母,他們在戰火的硝煙前,言簡意賅地介紹著當地的情況,并且呼吁全社會對這些飽受無妄之災的難民伸出援手。

我看著他們比相片上滄桑許多的面容,整個人癡癡地走到電視機前。

「爸爸,媽媽……」我仰著頭,大聲呼喚著他們,卻得不到回應。

2

從那之后,看新聞成為了我雷打不動的愛好。

新聞里不會天天有他們,可每每有了,我便總能在當天的夜里做一個好夢。

夢里爸媽將我帶在身邊,我可以和他們一起去探險。

他們會將我抱在懷中,揉揉我的腦袋,叫我寶寶。

後來我升入國中,去了鎮上讀書。

那時候,手機已經開始慢慢普及。

某天放學后,我從奶奶床頭的柜子里翻出那個許久沒能開機的小靈通,重新給它充上電,從通訊里找出那個寫著父母名字的號碼時,我的心跳聲不受控制地鼓噪起來。

電話沒能撥通,小靈通已經欠費很久了。

後來我又攢了許久的錢,日日默背那串代表著父母的數字。

終于,在我生日那天,我將十塊錢給了門口小賣鋪的老闆,借她手機給那個號碼撥了過去。

電話響了很久,就在我以為不會有人接時。

那道日夜縈繞在我夢中的溫柔男聲響了起來。

「爸爸!」我興奮地喊著他的名字,告訴他,我是寶寶。

可他沉默了好久,似乎根本想不起自己在故鄉還有一個寶寶這件事。

等再開口時,聲音有些急促,他說:「寶寶,爸爸工作忙,之后再聯系你,你在老家要好好聽外婆的話。」

說完他不待我回復,便直接掛了電話。

我捧著被我耳朵上的溫度烘得暖暖的手機,心頭有些失落。

這是我有記憶以來第一次和我的父親對話。

孩童的直覺其實是敏銳的,就在那一天,我忽然意識到一件事。

我的父母,并沒有理所當然地像我想念著他們一樣想念我。

從那以后,我還是改不了在電視機前等新聞的習慣,只是等待的時候,再也沒有往日的那般激動了。

曾經,我幻想著自己是被愛著的女孩,以為爸媽也想要通過屏幕看見我。

可現在,我終于明白了,他們好像不愛我。

我對他們來說,是一個因為分別時間過長沒能留下多少印象的陌生存在。

3

轉機出現在我高中的時候,那時候的我為了大學能夠進入新聞行業,整日埋頭苦學。

高中要住校,我自然沒了每天看新聞的機會。

某天下自習時,看見奶奶拄著拐杖站在班門口。

她還特意換了身新衣裳。

一見到我,便激動地開口:「寶寶,你爸媽回來了,我們去接他們。」

那一刻,我手里的書本掉落在地,整個世界只剩下耳鳴似的破空聲。

我要見到爸媽了,他們終于不再是只存在于屏幕里的冰冷形象。

我可以撲進他們懷里向他們撒嬌,也可以拉著他們的手,坐在他們身邊,將這些年我得到的獎狀一一拿給他們看。

我生長于鄉下,什麼才藝也不會,這些表彰我年年考第一的獎狀是我唯一拿得出手的東西。

我想知道,他們會不會為我驕傲。

我跟著奶奶匆匆趕往了車站。

等待的時間里,我理了無數次自己的頭髮。

又悄悄買了包濕紙巾擦臉。

就著車站座椅鋼制扶手的反光,一遍又一遍地整理自己的儀容,心里不斷懊悔著應該先洗個頭再出來。

我害怕自己留給他們的第一印象是不好的,可又覺得對方既然是我的父母,就不應該嫌棄。

那時候我已步入青春期,懵懵懂懂的自尊心早已生根發芽。

我想,爸媽小時候那麼冷落我,等見到他們,我也要表現得矜持一點,這樣才算和他們扯平。

我和奶奶終究沒能等到爸媽。

在車站坐到后半夜的時候,爸爸的朋友來找了奶奶。他說爸爸給他打了電話,說他們人在首都落腳,只待一周,等事情交接完了又會出發,沒必要回趟老家。

他們讓我們不用等了。

我怔怔地聽著這個消息,頭腦昏昏沉沉的,只覺得他們確實會這樣做。

只是心中對他們多了一份鄙夷。

我想,奶奶年紀大了,連我都知道孝順她,他們卻讓自己父母的期待一次次落空。

或許他們并沒有我想象中那麼美好,或許……他們連我都不如。

回去之后,我發了一場高燒。

在我生病的期間,我從來探望我的叔叔那里打聽到了他們這次回國的緣由。

他們一直在的戰地徹底被炮火毀滅,那些襲擊來得太突然,記者們撤走慢了一步,許多人負傷。

我爸媽更是為了在第一時間記錄炮火下的城市,強行拖延到了最后。

他們兩人最好的朋友——那名跟隨著他們出生入死的攝影師,也因此喪命。

他們背負著友人的性命和期望,因此更不愿意停下腳步。

在回國休整后,又很快整裝前往戰火第一線。

似是為了表達愧疚,他們托人給我和奶奶各自買了新手機。

還主動給我打了電話來。

只是我們之間確實陌生,電話打通客套了幾句便再沒了語言。

掛斷前,爸爸讓我努力學習,說爸媽都在前方等著我。

可我的注意力卻都在他們話筒里傳來的小女孩那聲清脆的:「爸爸!」

是的,他們收養了同事的女兒。

那個比我小五個月的姑娘,非常可憐。

她叫蘇遙,很小的時候,媽媽就去世了,現在又失去了爸爸。

我父母將她接走,

戰爭殘酷又危險,他們卻將蘇遙帶在了身邊。

4

後來,或許是實在心疼蘇遙。

為了確保蘇遙能夠幸福安全地長大,他們回了國,不再當記者,而是各自找了份體制內的工作,在市里定居下來。

他們用這些年攢下的所有積蓄供養妹妹,給她最好的教育和家庭氛圍。

從頭到尾,都沒有人再想起來被遺忘在鄉下的母親和女兒。

慢慢地,我心中關于父母的那些美好猜想開始消散。

我不再憧憬著他們的愛,曾經被我放在心中首位的新聞專業被我從計劃中消去。

奶奶見狀,也常寬慰我。

她說:「不管怎樣,奶奶永遠喜歡寶寶,所以寶寶要好好對自己,寶寶愛自己,奶奶才開心。

」

我在學習上越發刻苦,想早日通過自己的努力讓奶奶過上好的生活。

可天不遂人愿。

高二那年,奶奶出門買菜時,踩中了門口的水洼,摔了一跤。

她誰也沒告訴,照常一個人生活,甚至還在電話里承諾,等我放月假回去后,給我做最喜歡的紅燒排骨吃。

可是還沒有等到放月假,我就見到了回鄉處理奶奶喪事的父母。

他們站在校長辦公室門口,身后還跟著一個小麥色膚色的女孩。

一見到我,她便冷哼一聲,別過了頭。

她真的很自信張揚,喜怒全寫在臉上。

倒是我的父母,那對穿著體面的中年男女站在我的面前。

我們相對無言,氛圍陌生又尷尬。

直到他們告訴我,奶奶去世了。

他們來接我是遵從奶奶的遺愿,要將我帶到市里面去撫養。

那一瞬間,整個世界似乎崩裂。

我忘了自己是如何哭喊著上前,求他們帶我去見奶奶。

可最終見到的,也只是一方冰冷的墓碑。

他們理所應當地安慰著我,說沒有奶奶,以后還有爸爸媽媽。

他們安慰的話像在念台詞一樣生疏又僵硬。

被他們收養的蘇遙就在后面朝我做著鬼臉。

「爸爸媽媽又不欠你什麼,我跟爸媽在戰地吃苦的時候,你還不知道在哪里享福呢。」她看起來很是不平,在后面嘀咕了這樣一句。

就是這一句,徹底點燃了我的怒火。

我不顧父母的阻攔,沖上去打她。

中間好幾次,父母想要將我們分開,卻失敗了。

一直到蘇遙被我硬生生扯下了一撮頭髮,尖叫聲劃破寂靜的墓園。

「啪」的一聲,清脆的巴掌聲響起。

那個向來以淑女美名被人稱贊的媽媽有些愣神地看著自己的手掌,再看向我紅腫的臉頰,后知后覺地想要上前來撫摸我。

被我側過頭避開。

在我的身后,奶奶和煦的笑容被印在了黑白的照片上。

我終于意識到,在這個世界上,我徹底是獨自一人了。

我雖然找回了自己的父母,但她們已經有了另外一個女兒,他們將對我的愧疚全數彌補在她身上。

到最后,他們甚至為了她,來傷害我。

「不要期待他們了,也不要再愛他們了,從今以后,好好愛自己吧。」

夢中有一道蒼老又慈祥的聲音響起,溫柔的語調是那麼讓人覺得熟悉。

她說:「他們不懂事,他們把最好的寶寶弄丟了,他們會后悔的。」

我忍不住顫了顫眼皮,一滴淚從眼角滑落。

5

再醒來的時候,我只覺得心口空空蕩蕩,曾經因為渴望父母的愛而衍生出來的所有情緒盡數消失。

我比任何人都平靜。

見我醒了,查床的護士姐姐露出驚喜萬分的神情。

「你終于醒了,你都昏迷了四天了。」她說著,就要去給我父母打電話。

過了一會兒,她回來了,臉上帶著些尷尬:「你媽媽剛才還在的,這會兒應該是有什麼急事聯系不上,晚點她應該就會過來。」

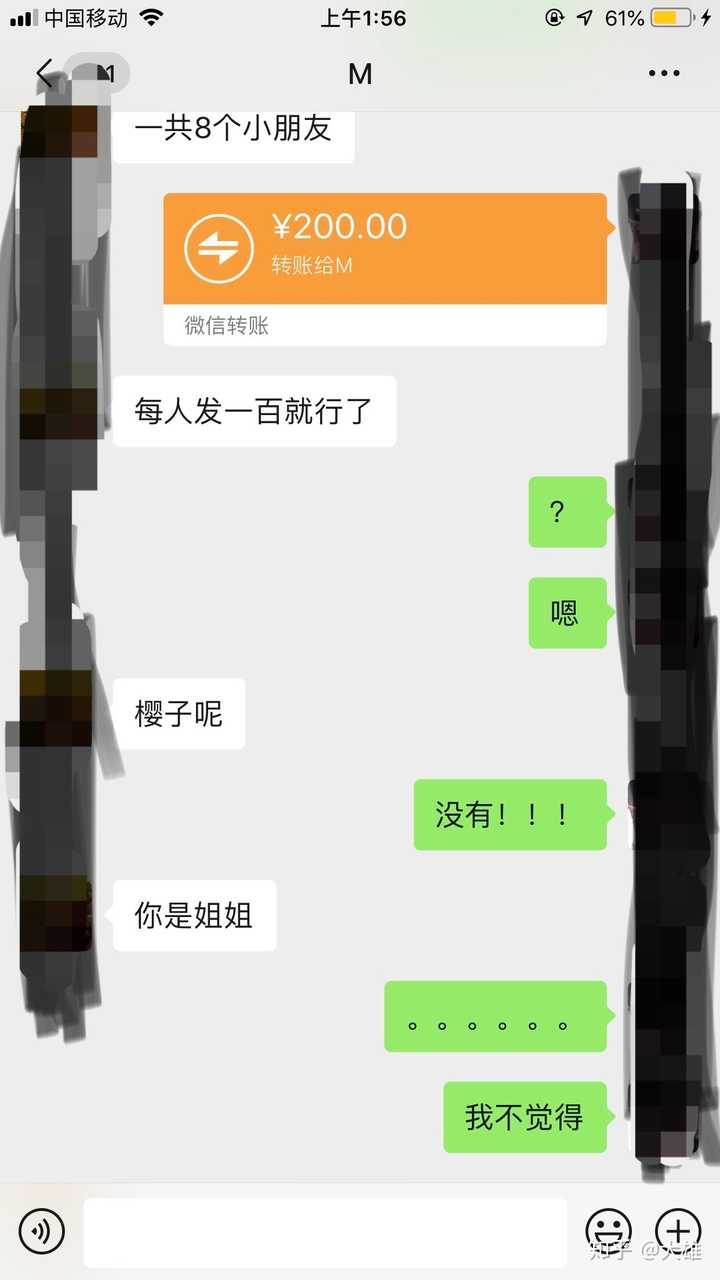

我知道是什麼事情,今天有蘇遙的家長會。

高三之后,我們兩個之間鉚足了勁比拼成績。

終于,在上一次診斷性測試中,我拿走了蘇遙一直以來所占據的第一名。

可蘇遙說,就算我考了第一也沒用,爸媽不會重視的。

他們照樣只會去參加蘇遙的家長會。

我心中一時不服,才和她有了爬山的比試。

現在想起來,不過是些沒有必要的意氣之爭。

父母的愛是虛無縹緲的,可知識卻是實打實的。

我已然拿到了想要的名次,沒必要和蘇遙再去比什麼。

傍晚的時候,媽媽終于來了。

護士在半小時前才打通她的手機,她趕來得很匆忙,手里還提著一盒蛋糕。

她或許是有些心虛和愧意的。

可是當護士告訴她我已經自己提前出院了,撲了個空的母親臉上的愧疚瞬間轉化成憤怒。

我沒有手機,不能打車,身上也沒有坐公車的零錢,只能徒步往家里走。

母親開車在半路追上我是很容易的事。

還來不及將車窗徹底搖下,她憤怒的聲音就已經傳來:「葉螢!你怎麼這麼不懂事!你到底有沒有禮貌,放自己親媽鴿子!」

「從早上八點到下午五點,我一直在等你。」我平靜地看著她,「我身上沒有錢,你們只幫我交了看病和住院的費用,我很餓,買不了吃的,只能先回家。」

像是想不到我會這麼說,她聞言微微愣了神,隨即才別過臉,叫我上車。

我順從地坐了上去,她在前排有些別扭地開口:「我有些事耽誤了一會兒,給你買了禮物賠罪,你總不至于為了這點小事跟父母生氣。

」

我聞言,平靜地掃視了一圈,最后視線落在了蛋糕盒上:「是妹妹最喜歡的牌子和口味,看來她今天表現不錯,這是給她的獎勵嗎。」

像是被戳中了心事,她深吸一口氣,又要爆發,卻在抬頭的那一瞬間,從后視鏡里對上我淡然無波的眼神。

沒有從前的委屈憤怒,只是平靜地敘述這一件事情。

「小螢?」她有些驚疑不定,出聲喊我。

我也只是勾勾嘴角,露出一個公式化的微笑。

等回到家里時,醫院那邊應該已經把白天發生的事情跟爸爸說過了。

在飯桌上,他難得地數落了媽媽,讓她以后不要只顧頭不顧尾。

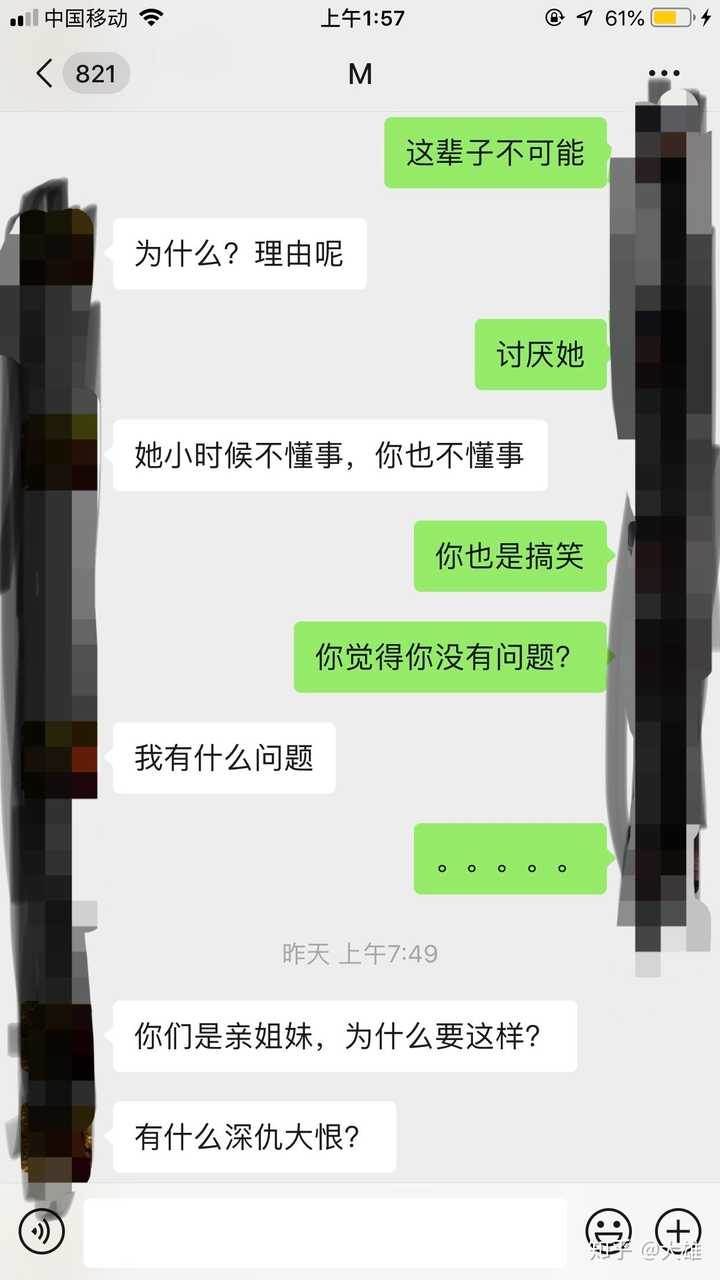

說完,和稀泥般開口:「這件事是爸爸媽媽不對,小螢不要生氣了,爸爸媽媽以后一定改。」

他的聲音里透露出來一點心虛,從頭到尾,都沒有人再提我生病的原因,他們想就此將這件事粉飾過去。

從前的我或許會覺得委屈,可現在我只想多一點時間用來學習,沒必要和無關緊要的人再爭論。

「不會。」我平靜的聲音傳出,無關緊要的人和事,當然不值得我去生氣。

我在他們審視的目光下,慢條斯理地進食,沒有再去替他們準備飯后水果,也沒有想要為誰捏腿揉肩,轉身上樓刷題。

等到九點多的時候,敲門聲傳來。

「小螢,你現在有空嗎,要和爸爸媽媽聊一聊嗎?」爸爸小心翼翼的聲音從門口傳來,這是我搬過來后從來沒有過的待遇。

我皺著眉,看向筆下的物理題,忍不住「嘖」了一聲。

「不用。」最后,我禮貌地回絕了他們。

我拒絕了他們,可他們反而執著起來,一定要和我談一談。

我知道他們是以為我在為自己受冷落生氣,以為哄一哄我就好了。

可漸漸地,他們開始慌了。

因為他們發現,我好像真的完全不在意他們了。

使用 App 查看完整內容

目前,該付費內容的完整版僅支持在 App 中查看

??App 內查看